白鳥庭園俳句大賞

第9回 白鳥庭園俳句大賞 結果発表

令和6年4月~8月末の約5か月間、白鳥庭園の写真をテーマにした写真詠と白鳥庭園をテーマにした当季雑詠をwebと庭園内の投句用紙にて募集いたしました。今回は、総勢6152句のご応募がありました!皆様ありがとうございました。

| 選者プロフィール |

| 若林哲哉 1998年 静岡生まれ。金沢育ち、名古屋在住。 2019年 第二回全国大学生俳句選手権大会グランプリ。 2019年 第九回百年俳句賞最優秀賞。句集『掬ふ』(2020年マルコボ.コム) 2020年 第十二回石田波郷新人賞準賞。 2021年 金沢大学学長賞(芸術・スポーツ部門) 2023年 南風新人賞。現、「南風」同人。 2024年 第十四回北斗賞。 |

総評

今回も多数の御応募をいただき、ありがとうございました。回を追うごとに佳句が増え、受賞作の決定には毎回苦心します。惜しくも受賞を逃した句についても、受賞作と伯仲する作品が多くありました。また、高校生の部および小中学生の部については、応募総数が少数であったことから、賞の数を絞っておりますことを申し添えます。

一口に俳句と言っても多種多様な作品が存在し、それらは山脈のようなものを成していると感じています。この白鳥庭園俳句大賞にも、実にさまざまな作品が寄せられますが、目指しているものが全く異なる作品どうしを読み比べながら評価を定めていく作業には、俳人としてのスタンスを試されているような感覚を覚えます。しかし、だからこそ、自分のもてる言葉の総てでもって、全力を尽くしたいと思うばかりです。

第十回の大賞にも、珠玉の作品が寄せられることを心待ちにしております。

一口に俳句と言っても多種多様な作品が存在し、それらは山脈のようなものを成していると感じています。この白鳥庭園俳句大賞にも、実にさまざまな作品が寄せられますが、目指しているものが全く異なる作品どうしを読み比べながら評価を定めていく作業には、俳人としてのスタンスを試されているような感覚を覚えます。しかし、だからこそ、自分のもてる言葉の総てでもって、全力を尽くしたいと思うばかりです。

第十回の大賞にも、珠玉の作品が寄せられることを心待ちにしております。

白鳥庭園の写真詠テーマ写真

写真は「白鳥庭園インスタグラムフォトコンテスト」より

【写真詠】

受賞作品

一般の部

「自分史」という言葉の重みを思う。自分という個人の歴史、すなわちある時点までの生涯を振り返ったとき、自分には戦争体験がないということを再確認した。自分が生を受けたこの世界に、今も昔も、戦争は確かに存在する。しかし、自分は現実の体験としての戦争を知らない。歴史を眼差す視点の据え方によって、歴史的事実はあたかも無かったかのようになってしまう。「無い」という言い切りの裏に、言い切ってしまったことへの危惧が滲む。「赤まんま」は、初秋の季語。太平洋戦争の終戦記念日の頃でもある。同時に、日常的な存在である「赤まんま」に自分を重ねては、自分が身を以て戦争を体験したことのない人間であることを思い、時に目を背け、屈折した感情に苛まれるのだ。

春、蟻が巣穴から這い出してくる。地上に出てきた蟻へ、はぐれてしまった子どもの涙が落ちたのである。「迷い子」は心細さに涙を流しているのではあるが、春らしくあたたかな涙であるとも感じられる。せっせと働く蟻の健気さと、涙を流しながらも親を探す迷い子の健気さとが出逢い、響き合っている。

世界で初めてとなる「動物言語学」の研究プロジェクトが東京大学に設置された。「国に」とあえて踏み込んで述べたところに、新たな学問の萌芽をことほぐ気持が表れている。水温む頃には、さまざまな動物たちが活発に動き始める。そこで交わされる動物たちの言葉の一つひとつに耳を傾け、繙くのだ。

写真の中の道を辿った先には、海があると想像したのだろう。ふと視界に入った夏蝶。どこへ行っただろうかとその姿を探しながら歩を進めると、次第に海が近づいてくる。夏の日差しにきらめく海の光を奥に、再び夏蝶が姿を現したのではなかろうか。

「万緑」と言えば、〈万緑の中や吾子の歯生え初むる/中村草田男〉であるが、掲句は「深呼吸」の一語が肝要だ。喘息の発作に襲われた子どもが、ゆっくりと深呼吸をして呼吸を取り戻してゆく。喘息は苦しいものだが、それでも懸命に生きる子の姿に、「万緑」という季語のみずみずしい生命感が響き合う。

「若葉風」であるから、「たいやうの色」とは、初夏の太陽の僅かに赤みがかった黄色であると想像した。「便箋」であるから、誰かに手紙を書いている。「たいやうの色」の便箋を選んだといったところに、相手への明るい心遣いが感じられる。窓を開けると吹き込んでくる若葉風が、夏の到来を実感させる。

高校生の部

ゆっくりと這ってゆく青い蛇を追いかけた先に、歌碑が建てられていた。下五で「歌人に碑」という述べ方を選択したことで、歌碑からその歌人の生涯を反芻する思いが伝わる。蛇は、古来より神仏やその遣いとして奉られることもあり、作中主体を歌碑へ誘う者として、一句の中で神妙に存在している。

どこに切れを想定するかによって、読み味が微妙に変化する一句だ。「腸」とは、鬱蒼とした森の中の小道に対する比喩でもありつつ、身体の中の「腸」の感覚にも訴求するものがある。自身を取り巻く森の暑さ、そこを歩くときの、はらわたの内側から暑くなってくるような感覚。肉体を通したユニークな知覚だ。

画像説明文

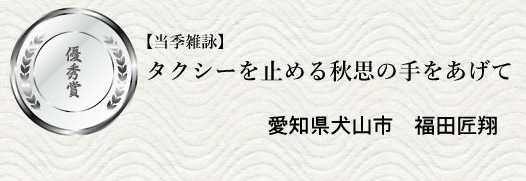

何気ない動作に宿る物憂さを書き留めた。人に依頼すること、その上でどこかへ移動するというのは、意外とエネルギーを要するものだ。「秋思の手」と描いたことによって、秋思が指先にまで通う感覚が生まれたとともに、心情と動作とがやや乖離しているような気分が伝わる。

小中学生の部

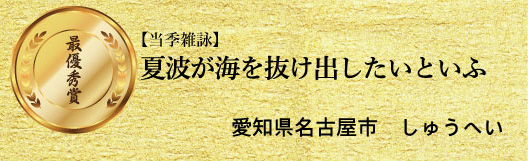

現実として、波が海を抜け出すことはない。しかし、繰り返し押し寄せる夏波を眺めているうちに、夏波は海を抜け出したがっているのだと思われてきた。そこには、自己投影もあろう。海の一部として存在する波が海から抜け出したいのと同様に、自分自身も与えられた環境から脱し、自由を謳歌したいのだという気持が垣間見える。

画像説明文

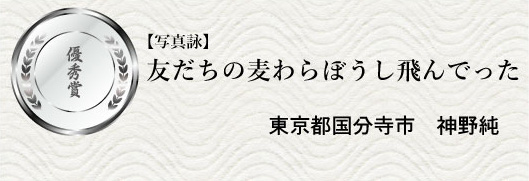

一瞬の出来事を巧みに書き留めた一句。飛んでいってしまった麦わらぼうしがどうなってしまったのかは分からないが、そんなトラブルも一緒に笑い飛ばせるような「友だち」であると想像した

画像説明文

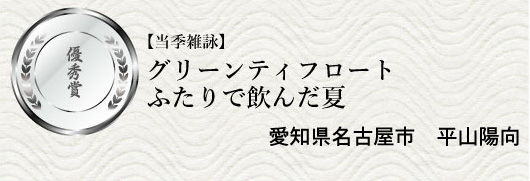

「グリーンティフロート」と具体性に描いたところに面白さがある。「ふたり」とは、友人どうしを想像しても、恋人どうしを想像しても、親子を想像してもいいだろう。楽しい思い出を振り返っているとともに、また二人でグリーンティフロートを飲みたいという気持が伝わる。